Todos los que peinamos calva lo hemos presenciado muchas

veces en nuestra dilatada vida, pero mi creciente rechazo del roce ciudadano me

impide constatar si en rigor esto sigue ocurriendo.

La literatura y un cierto cine costumbrista, el de aquellos

años en los que con mucha humildad se hacían en este país cosas la mar de

dignas, lo han consignado en los archivos de la cultura popular.

Hablo de esa costumbre mostrenca y hortera, para mi gusto,

de interpelar a las mujeres a su paso por las calles y plazas, de este y otros

países parecidos, que conocemos genéricamente con el nombre de “el Piropo”.

Al menos yo, no tengo noticias de que se haya jamás escrito

un ensayo serio sobre la cuestión, siendo así que sí se ha hecho en torno a

infinidad de banalidades de mucho menor interés, en mí humilde opinión.

Desde su fondo antropológico y la multitud de concomitancias

de orden socio-cultural que podrían extraerse de un análisis de ese

comportamiento, hasta el estudio de factores relacionados con posibles desajustes

sicológicos en los sujetos que lo practican, pasando por la valoración ética de

las relaciones hombre-mujer en ese contexto, siempre me ha parecido que este

tema ha sido menospreciado con mucha ligereza por los especialistas. Y así

están las cosas, de momento

Pero mira por donde, también existe una inesperada dimensión

política del asunto; que es de lo que quería hablaros hoy.

Viene a cuento, tras haber leído un magnífico artículo de

una periodista francesa, Elisabeth Levy, redactora jefe del semanario

“Causeur”, con cuyos análisis de la actualidad suelo estar habitualmente de

acuerdo.

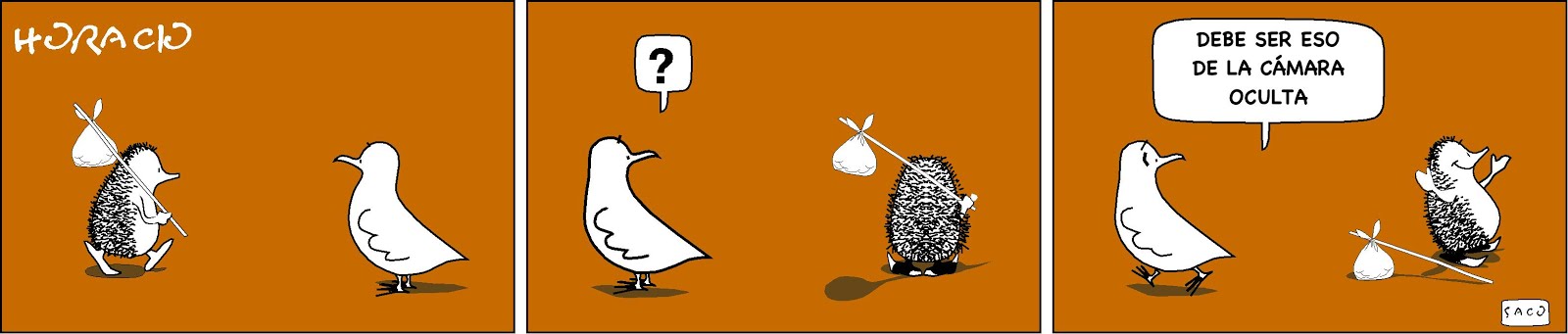

La periodista plantea el asunto a partir de la aparición de

un reportaje filmado, llevado acabo por una joven estudiante belga, con cámara

oculta, titulado “Femme de la rue”.

En la filmación, dicha joven estudiante recoge la actitud y

el comportamiento de unos hombres de un “barrio popular” de Bruxelas, al paso

cerca de ellos de una mujer joven y atractiva. Cuenta la periodista que esa

actitud osciló en este caso, entre un intento de ligue de trazo grueso, miradas

groseramente concupiscentes, tentativas descaradas de pasar al acto, bromas de

gran tonelaje o, directamente, el insulto.

Hasta aquí nada que desafortunadamente no conozcamos. El

problema comienza con la acogida que este testimonio ha provocado en aquellos medios

políticos en los que se está permanentemente en guardia para emprender una

implacable defensa de “victimas-de-cualquier-pelaje”, susceptibles de haber

sido agredidas por nuestro abyecto sistema.

Aquellos medios en los que, según el filosofo Alain

Finkielkraut, se disputan para sus protegidos el título de “mi desdichado

preferido” (chouchous du malheur).

¿Y porqué se ha planteado un problema cuando en esos ámbitos

de militancia tienen tan clara la única e inconfundible identidad del sempiterno

agresor?

Ah, pues muy sencillo. Porque en este caso el choque de

trenes se iba a producir, teóricamente, entre dos de esos colectivos de defensa

de víctimas indefensas: el que defiende los derechos y la dignidad de la mujer

y el que defiende los derechos y la dignidad de los emigrantes.

Bonito, ¿eh…?

Las aguerridas vestales del ultra-feminismo lo tuvieron

claro desde el primer momento: “¡Normal!¡Es

el machismo de toda la vida que ataca de nuevo, y cada día más!” Ya. Lo

malo es que no se trata, en este caso, del machismo de toda la vida. Al menos,

no en los términos que sugiere vuestro enérgico improperio.

Levy pone sobre la mesa el asunto en toda su crudeza al destacar

la novedad que supone el carácter de

machismo “de importación” que encierra el caso presente. Lo que unido a que el

barrio que se ha calificado púdicamente de “popular” en el documental, es en

realidad un barrio con una mayoría muy significativa de personas de origen

norteafricano, debería poner en un aprieto a nuestras intrépidas amazonas .

Pero despejar de los lugares comunes habituales ese

camino y subrayar las singularidades de este caso particular, supone adentrarse

en un peligroso campo minado.

Señalar ese aspecto del asunto podría ser calificado de comentario racista por parte de los de costumbre,

del mismo modo que se podría arder el la hoguera de los multiculturalistas, si

se le ocurriera a uno dejar constancia de que la condición femenina se

encuentra en franco deterioro en barrios como el mencionado, frente a la

evidente mejoría de la misma en los de predominancia europea.

La periodista observa en su artículo, así mismo, que el

frecuente argumento multiculturalista de que nada tenemos de que sentirnos orgullosos frente a otras realidades

culturales, ni lección alguna que

darles, pone en una balanza nivelada la realidad de Occidente, en cuanto a la

condición de la mujer, y la de lugares como Afganistán o Arabia Saudita.

De igual manera es delirante que sea calificado de racista el deseo de que todas las

mujeres emigrantes pudiesen gozar de las mismas ventajas adquiridas por las autóctonas

de una civilización que, por cierto, ha sido la que ellos han escogido como

destino.

Puestas las cosas así, los gentiles defensores de toda

clase de víctimas del averno occidental solo encontraron dos salidas dignas,

delante de una contradicción aguda como la planteada en este caso.

Por un lado la más sencilla. Ponerse de perfil y mirar para

otro lado. “No es más que una agresión machista más”. Arreglado para las

feministas.

Por otro, la sempiterna explicación sociológica. “Si esos

seres se comportan de esa manera es simplemente porque son víctimas del racismo

y de la exclusión, social y laboral, a las que nuestro malvado sistema les

condena sin remisión”. Listo para los antirracistas.

Y, lamentablemente, dejándose deslizar por esas fáciles

pendientes, también la pobre joven reportera se rindió, parece ser, ante la

mirada inquisitorial de su entrevistador del diario Le Monde :” …uno de mis grandes temores era cómo

tratar esta temática sin realizar un

reportaje racista. La actitud de una persona no es representativa de

toda la comunidad. No se trata de una cuestión étnica sino de un problema

social”.

( ¡Lástima bonita, acabaste perdiendo por KO técnico en el último asalto, un combate

que tenías sobradamente ganado !)

Al hilo de esta curiosa historia, se interrogaba Elisabeth Levy sobre si no sería conveniente

preguntarse el porqué la integración de los sujetos de la tercera y cuarta

generación de emigrados encuentra muchas más dificultades que las que

encontraron sus padres o sus abuelos.

La respuesta a esa cuestión tal vez habría que

buscarla, en la paradoja que supone el que las generaciones anteriores no tuvieran tantos

“protectores” como las actuales, y estuviesen obligados a luchar mucho más duro

por un techo y un poco de dignidad, de lo que ahora necesitan sus descendientes

para comprarse un par de “Nikes” de última generación.

El porqué el progreso del antisemitismo, esencialmente en el

seno de esos colectivos, es hoy menospreciado desde la obtusa cabeza

enterrada en la arena de los círculos progres del país, mientras el fantasma de

una extrema derecha en vía de extinción

en Francia sigue siendo para ellos, como siempre, el único teórico enemigo de

los judíos, también llena de perplejidad a la articulista.

Termina Levy con una conclusión pesimista, al advertirnos

que aquellos que califican de “patrioteros” a los que sí ven esa realidad, están desarrollando un peligroso juego en el

que si se considera al que ve lo que

pasa como un racista, muchos

ciudadanos acabarán concluyendo que, al fin y al cabo, eso de ser racista

tampoco es el fin del mundo.

Deberíamos aplicarnos el cuento,

¿no creéis?

PS

Y me pregunto yo, ¿qué suponemos que pasaría si un a

gracioso de español que está trabajando en Qatar, pongamos por caso, un día que

pilló descuidado al policía religioso y se tomó unos gin-tonics de más, se le

ocurriera hacerle un homenaje verbal a una silueta oscura de andares

cadenciosos? ¿Incidente diplomático o simple recuperación de un cajón de pino,

en vuelo oficial?