En la entrada de su

confortable madriguera, la pequeña comadreja asomó prudentemente su cabecita.

Esta parecía verdaderamente insignificante al lado de la ciclópea cruz medio

derrumbada de aquella tumba. Se trataba del destartalado panteón familiar de Ángel

Pantaleón Torcido Siracusa, notario, en el que se había levantado un último

acta notarial; el de su propia defunción.

Entornando levemente sus

minúsculos ojillos entre los hirsutos bigotes de su hocico, trató de hacerse

una idea aproximada de los peligros reales que, en aquella ocasión, encerraba la siempre arriesgada expedición nocturna que se disponía a

emprender.

La luna llena extendía su

cegador reflejo por todo el camposanto. Debido a ello, aquel habitualmente

recóndito escenario había adquirido una súbita e inusitada grandeza. Era casi

tan espectacular en su reposada y silenciosa belleza como lo había sido bajo el

ruido y la furia cuando, sumergido por cataratas de lluvia; bajo el aterrador efecto

estroboscópico de los relámpagos; y con la ensordecedora cacofonía de los

truenos, se despidió de la última primavera en medio de una tormenta memorable.

En el extremo contrario

del cementerio, aquella atmósfera de lúgubre entropía reflejaba su más ruinosa

realidad en una escuadra de máquinas excavadoras oxidadas e inmóviles, a las

que la crisis inmobiliaria había paralizado en pleno inicio de la demolición

del cementerio, cuyos terrenos deberían haber acogido al ansiado polideportivo

municipal.

Esa noche, en aquella

escena de ruinas, solo se echaba en falta algún sonido o eco lejano que para

completar su romántica melancolía. Pero no sonó el remoto tañido de una

campana, ni el emotivo trémolo de un nocturno de Chopin. Nada.

Hasta

que…

Fue una especie de

chasquido prolongado. Un ruido entre mecánico y humano. Algo así como el sonido

que emitiría un estropajo de aluminio al iniciar la limpieza del tubo del

desagüe de un lavabo, en el roñoso aseo de una estación de servicio.

Por el lado oscuro,

–siempre hay un lado oscuro en todos los lugares, incluso en un cementerio-, y

entre el macizo de cipreses que conseguía elevar vegetalmente la altura del

desconchado muro de cierre, comenzaron a agitarse levemente los hierbajos que

cubrían unas antiguas tumbas vacías, cansadas de esperar nuevos inquilinos.

La forma, que empezó a desvelarse poco a poco mientras entraba en la

zona iluminada emitiendo aquel sonido indefinible, provocaba una vaga inquietud.

No se trataba de nada concreto. Era como si arrastrara una levísima aura

terrorífica en torno a su silueta.

Aquello acabó por activar todas los circuitos de alarma

del pequeño mustélido, quien con un vertiginoso giro de ciento ochenta grados sobre

sí mismo, se eclipsó en una fracción de segundo dentro de su segura madriguera.

El paso trabajosamente

lento de la silueta, y los gestos que empezaban a percibirse con mayor

precisión, parecían más bien el resultado de una premeditada y bien estudiada

puesta en escena, que de cualquier expresión espontánea de aquel estrafalario bulto.

Cuando la intensa y

lechosa luz del plenilunio alcanzó a iluminar lo que parecía ser el cráneo de

aquel espectro, un conjunto de rasgos vagamente perdidos en una maraña de

arrugas dibujaron un tenebroso rostro. En su horrible rictus se mezclaban,

apenas contenidos, el rencor, la ira, el odio y una patética mirada cuya

expresión oscilaba entre la de un grotesco perdonavidas de gama baja y la de un

mal aseado proxeneta jubilado.

Una figura de espaldas, en

primer plano, abrió los brazos con gesto de acogida y con la indisimulada

satisfacción de quien retira el paño que cubre la tarta de cumpleaños exclamó :

“¡Señoras y señores; Mario

Conde regresa a la política!”

Bueno, no fue exactamente

así como yo lo presencié en ese contenedor de basura televisiva que es

TeleCinco. Pero así es precisamente como yo lo vi. Lo juro.

El cementerio de los

quiméricos manas que ya no caen del cielo, incluído el fantasma recurrente del

polideportivo, es solo el forillo. El decorado del escenario de un esperpento

que se representa en este rincón geográfico, con sus actos y sus entreactos, incansablemente,

y cuyos protagonistas están, una vez más, tratando de defenderse del apuro en el

que se encuentran metidos, por el viejo y desacreditado método de negar

tozudamente la realidad.

“Bueno…, allá ellos”,

diría con evidente sabiduría mi fracción más incorregiblemente individualista,

si no fuera porque ese tipo de actitudes puede tener -¡Dios no lo quiera!-

consecuencias fatales para todos.

No voy a repetir una vez

más lo dicho hasta la saciedad en estos humildes comentarios. Repasad los

manuales de historia. En ellos está retratada mil veces la situación de hoy, en

múltiples soportes; desde en daguerrotipos de mediados del siglo XIX hasta en

colgajos actuales de YouTube.

Cuando a la situación

económica le da por recordarnos que nos hemos equivocado de rumbo, y nos

previene de la fatal colisión hacia la que nos dirigimos, cerramos los ojos y

llamamos a papá, como los niños en la montaña rusa.

Pero aunque al entreabrir

los párpados papá no esté, sabemos que puede aparecer. Murió varias veces a lo

largo de la historia, siempre después de causar múltiples destrozos. Y como lo

atestiguan fielmente los archivos, a pesar de sus diferentes disfraces, siempre

se trata del mismo papá.

La angustia aumenta y a

las “cabezas de turco” políticas les suceden sin solución de continuidad lo “chivos

expiatorios” políticos, quienes, por otro lado, tienen bien asumido que eso va incluído en el sueldo. Pero

claro, todo ese cabreo no reduce un céntimo las hipotecas. ¡Se hace urgente el

milagro!

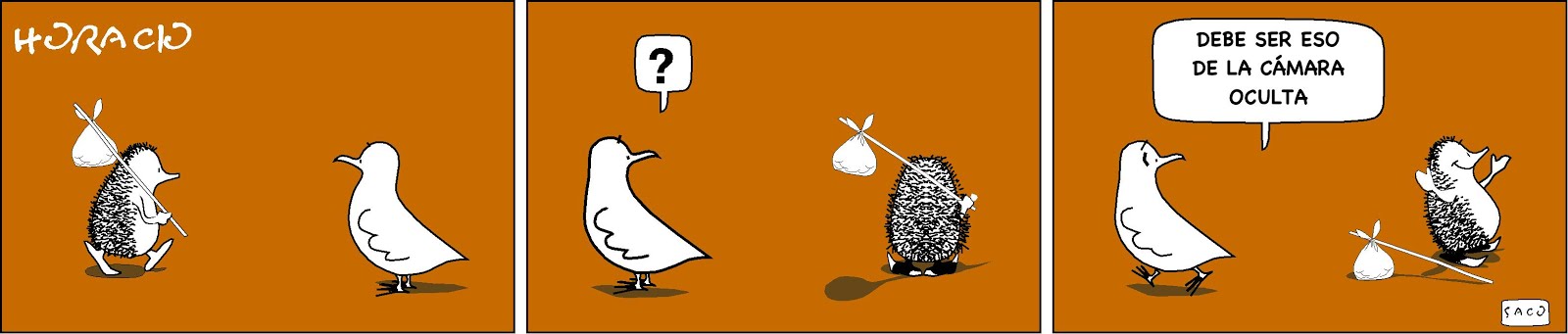

Y… ¡Chan, chán! Ahí es donde aparecen los zombies; lo freaks

redivivos; los chamanes amateurs de toda la vida; los trileros de la historia;

los filibusteros políticos y los aspirantes al papel de protectores padres, o

padrecitos, de los pueblos.

Todos nosotros hemos sido

testigos de las tristes actitudes adoptadas por los parientes de alguien

aquejado de un mal incurable. Personas normalmente razonables y en principio

poco proclives a las soluciones milagrosas, nos confiesan inesperadamente haber

acudido, con una última y remota esperanza, a reclamar los servicios de algún

renombrado curandero, en busca del ansiado remedio-milagro para su ser querido.

Cualquiera con un mínimo

de buen corazón entenderá y disculpará semejantes gestos de impotencia.

Pero cuando una población

está habituada al milagro que se

opera cotidianamente en la llamada sociedad del bienestar, vive esa ficción con

un desenfadado entusiasmo, sin querer darse cuenta de que se trata de un

peligrosa enfermedad en la que la gravedad se incrementa aceleradamente como

consecuencia de lo que no es más que una suicida huida hacia delante. Y cuando

se termina ese prodigio, empieza el pánico.

Entonces no son ya unos

bienintencionados parientes quienes tratan de salvar a un tercero. Se trata de

los propios moribundos los que claman por el milagro. Y lo hacen, no porque

crean que el mal no tiene remedio. No. En el fondo saben muy bien que el único

remedio está en sus manos, y que consiste en responsabilizarse de una vez de su

anterior irresponsabilidad y resignarse por fin, todos juntos, a pagar el

precio de la terapia salvadora.

Pero no. Piden el milagro

para seguir sin hacerse cargo de su propio desastre.

Esta situación no se

presenta hoy por primera vez. La conocen todos aquellos que tengan más de

treinta años y podrían describirnos con pelos y señales lo que ocurrirá a

continuación.

Los vendedores de

crecepelo descargarán sus camionetas, con el género que bajo nuevas etiquetas

encierra siempre el mismo producto. Son los charlatanes de siempre, presentes

en todas las ferias que se montan en torno a las sociedades en crisis.

Paupérrimas imitaciones de todo a cien de las ferias de antaño, en las que aquella

soberbia mujer barbuda ha sido sustituida por una troupe de torpes prestidigitadores

a los que se les han muerto las palomas hace mucho tiempo.

¡Ya han montado sus

tenderetes, financiados por aquellos que apuestan siempre a todos los caballos,

y ya están empezando a tratar de agitar a la legión de calvos, señalando a los verdaderos causantes de su alopecia!

Los políticos. En bloque.

No las personas. La profesión.

Acordaros de aquel

mequetrefe austriaco del bigotillo de mosca y aires de orador de barbería, en los años treinta.

Pronto encabezó las masas de descontentos hambrientos. Solo tuvo que encontrar

al “culpable”: los políticos de la República de Weimar. “Sucios tramposos

embaucadores de la buena fe de un gran pueblo, traicionado previamente por esos

mismos tramposos de la política”.

Aquí, en los años noventa,

toda una generación de estúpidos impacientes con aro en la oreja, fue

encandilada por un personaje con pinta y tabarra de dependiente pelmazo de El

Corte Inglés, que promocionó ante la audiencia de la escasa media docena de neuronas que poseía aquel

club de cretinos, el prodigioso atajo financiero recién descubierto por él,

llamado “El Pelotazo”.

Lo que queda actualmente

de ese empalagoso tahúr se asomaba hace un par de días por la pantalla del

televisor en casa de los que necesitan urgentemente un milagrito.

En el plató, cuatro

periodistas comentaban la movida. El habitualmente desmitificador Alfonso Rojo,

defendía la idea de que es muy sano que entren en política personajes ajenos a

esa profesión, como ocurre frecuentemente en los USA.

Olvidaba decir Alfonso que

en ese país los outsiders pertenecen

siempre a uno de los dos grandes partidos en liza, como fue el caso de Ronald

Reagan o Arnold Schwarzenegger, miembros del Partido Republicano.

No suelen ser visionarios

creadores de “terceras vías” como han sido los casos de Marina Le Pen y su

BleuMarine, Rosa Díaz y su UPyD, Jesús Gil y su GIL, otros ruizes-mateos, y

ahora este calamidad.

En otra silla de

pontificar se aposentaba esa especie de muñeco de ventrílocuo de tertulia

llamado Javier Nart, que suele auto-divulgar un currículo personal que es el asombro

de propios y extraños por la aparente imposibilidad física de que haya podido

hacer tantas cosas importantes como declara, en el número de años que aparenta

haber vivido.

Y, por si eso fuera poco, esta

perla añade al resto el dudoso mérito de ser el cursi más pedante de las ondas

hertzianas, cuyo incomparable truco estilístico consiste en expresarse

únicamente y sin excepción, con frases lapidarias. En esta ocasión y fiel, una

vez más, a su peculiar modelo prosódico declaró : “Creo en el mensaje, pero no

creo en el autor”. Y se quedó tan tranquilo.

En general esa era la “opinión”

más generalizada en aquel “erudito” sanedrín. Todos los reunidos se pusieron a participar con entusiasmo en el populista concurso del “tiro al político”, suscribiendo al pie de la letra la demagogia

extra-plana del ex-banquero-ex-convicto-ex-presidiario.

Este, en medio de un

galimatías lingüístico huérfano de la más misérrima retórica, y en el que uno,

al cuarto de hora de tabarra, trataba inútilmente de identificar un par de

ideas hilvanadas, engolaba de vez en cuando su voz de feriante afónico, para

recriminar a los actuales gobernantes su vergonzosa FALTA DE MORALLLLLL…

Así, rodando

incansablemennnnnte la ele, para darle ese énfasis especial, propio de un

torquemada de aldea dirigiéndose a sus acojonados feligreses desde el púlpito

de su chamizo. Este personaje, que se ganó esa reverencia tan ibérica de los

que admiran las hazañas del Dioni tanto como a los números uno de las

oposiciones a la Abogacía del Estado y por idénticas razones (que sería largo

exponer aquí), anunciaba con aire apocalíptico la buena nueva de su “vuelta” a

la palestra política.

Que un rufián de

pacotilla, como este, se permita hablar públicamente de moral en un país que

presenció y financió la insufrible serie de juicios que acabaron por dejar en

unos pocos años de trullo, para un chorizo perfumado con Varón Dandy como él,

lo que debería haber sido una condena ejemplar, tendría que ser suficiente

pista para acabar de entender la madera de la que está hecho ese país.

La única buena noticia en

medio de todo este carajal es que, como país original, el nuestro bate récords.

Y si en todos lados el estado providencia suele ser una tienda, un mostrador de

reparto a pie de calle, aquí no. Aquí tiene dos plantas.

La primera es la normal.

La del estado benefactor. La segunda es la correspondiente a la economía

sumergida. Y precisamente es en esa otra instancia, delictivamente providencial,

donde reside la única causa por la que, afortunadamente, los zombies lo tienen

aquí bastante más crudo. Por ahora.

Porque no hay que olvidar

que, por ventura para nosotros, para que el mencionado macarra del bigotito de mosca pudiera montar la que

montó, tuvo que vivir en un país en el que, en 1933, a falta de carbón se

atizaba la calefacción con toneladas de los devaluados reichmarks de la época

y, durante las noches, se guardaba sitio en la cola de la comida benéfica.

De momento, aquí seguimos

con el tinto de verano, y que no falte.

¡Aunque sea Don Simón!